डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के अवसर पर हम उस महान राष्ट्रवादी नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी. उनका साहसिक संघर्ष, जिसने “दो विधान, दो निशान, दो प्रधान” की व्यवस्था को चुनौती दी, 2019 में अनुच्छेद 370 के खात्मे के साथ साकार हुआ. यह उनके बलिदान के 66 वर्ष बाद उनकी सच्ची श्रद्धांजलि थी. भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. मुखर्जी का जीवन और बलिदान आज भी राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

जम्मू-कश्मीर में दोहरे तंत्र के खिलाफ संघर्ष

जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय 26 अक्टूबर 1947 को हो चुका था, लेकिन शेख अब्दुल्ला की स्वायत्तता की जिद और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समर्थन के कारण वहां भारतीय संविधान लागू नहीं हो सका. राज्य में मौलिक अधिकार, वित्तीय एकीकरण, उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और राष्ट्रीय ध्वज की सर्वोच्चता जैसे प्रावधान 1952 तक लागू नहीं थे. शेख अब्दुल्ला की नीतियों ने हिंदुओं के उत्पीड़न को बढ़ावा दिया, जिसकी खबरें डॉ. मुखर्जी तक पहुंच रही थीं. उन्होंने इस अन्याय को समाप्त करने का संकल्प लिया और अनुच्छेद 370 को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना.

नेहरू और शेख अब्दुल्ला का नकारात्मक रवैया

डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर के हालात सुधारने के लिए नेहरू से 6 और 14 फरवरी 1953 को मुलाकात का समय मांगा, लेकिन नेहरू ने इंकार कर दिया. उनके पत्राचार भी बेनतीजा रहे. शेख अब्दुल्ला और नेहरू का रवैया उदासीन था, जिसने डॉ. मुखर्जी को सत्याग्रह का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया. 6 मार्च 1953 को दिल्ली में जम्मू-कश्मीर सत्याग्रह शुरू हुआ. नेहरू सरकार ने इसे दबाने के लिए धारा 144 का दुरुपयोग किया और सत्याग्रहियों पर दमनकारी नीतियां लागू कीं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया, लेकिन सत्याग्रहियों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखा.

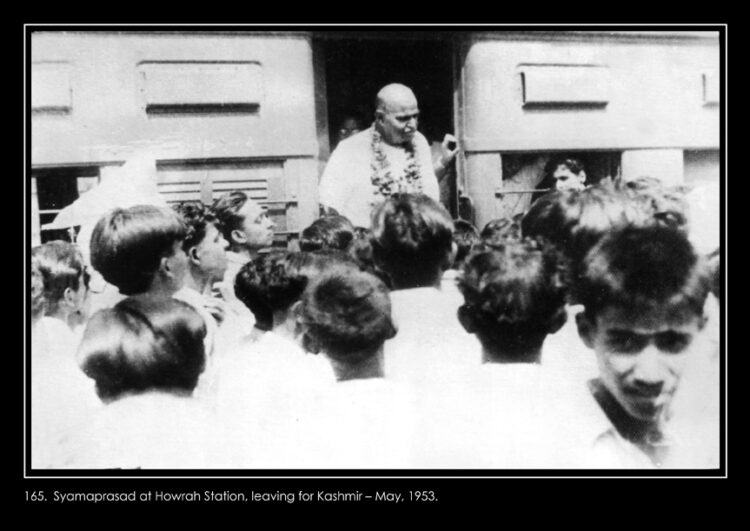

डॉ. मुखर्जी का जम्मू-कश्मीर की तरफ कूंच और गिरफ्तारी

जब बातचीत के सभी रास्ते बंद हो गए, डॉ. मुखर्जी ने 8 मई 1953 को जम्मू-कश्मीर जाने की घोषणा की. उनका उद्देश्य अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए शांतिपूर्ण समाधान तलाशना था. उन्होंने शेख अब्दुल्ला को टेलीग्राम भेजकर अपनी यात्रा की जानकारी दी, लेकिन शेख ने इसे नेहरू को भेज दिया. नेहरू ने कठोर रुख अपनाया और गृह मंत्री कैलाश नाथ काटजू को उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाने का आदेश दिया. पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर को मुखर्जी की गतिविधियों की निगरानी का निर्देश दिया गया.

11 मई 1953 को लखनपुर में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने डॉ. मुखर्जी को बिना परमिट के प्रवेश के बहाने गिरफ्तार कर लिया. उनके साथ उनके सचिव अटल बिहारी वाजपेयी भी थे. हृदय रोग से पीड़ित होने के बावजूद, उन्हें 12 घंटे तक खुली जीप में श्रीनगर ले जाया गया, जो एक यातना से कम नहीं था. उन्हें श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बजाय निशात बाग के पास एक झोपड़ी में कैद किया गया, जिसे उप-जेल बनाया गया था। उनके सहयोगी वैद्य गुरुदत्त और टेकचंद भी वहीं कैद थे.

देशभर में आक्रोश और दमन

डॉ. मुखर्जी की गिरफ्तारी से देशभर में आक्रोश की लहर दौड़ गई. धारा 144 के बावजूद जम्मू-कश्मीर के गांवों में जुलूस निकले और प्रदर्शन हुए. दिल्ली में जनसंघ नेता निर्मल चंद्र चटर्जी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस ने बल प्रयोग किया, 40 कार्यकर्ता घायल हुए और 97 गिरफ्तार किए गए. अखनूर में पुलिस की गोलीबारी में चार कार्यकर्ता मारे गए. आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सत्याग्रही जंगलों और पहाड़ों के रास्ते जम्मू-कश्मीर पहुंचे, जिसने स्थानीय आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया.

शेख अब्दुल्ला के अत्याचार पर नेहरू की चुप्पी

शेख अब्दुल्ला की सरकार ने नेहरू के समर्थन से अत्याचार जारी रखे. 24 मई 1953 को नेहरू और गृह मंत्री काटजू श्रीनगर में शेख के मेहमान बने, लेकिन उन्होंने पास ही कैद मुखर्जी से मिलने की जहमत नहीं उठाई. शेख सरकार ने गिरफ्तारी की कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं अपनाई और न ही कोई मुकदमा चलाया. मुखर्जी को 44 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया. उनकी गिरफ्तारी को लोक सुरक्षा कानून के तहत बताया गया, लेकिन कोई ठोस आरोप नहीं लगाए गए.

शेख अब्दुल्ला की हिरासत में डॉ. मुखर्जी की रहस्यमयी मृत्यु

हिरासत में मुखर्जी की सेहत बिगड़ने लगी. 19-20 जून 1953 को उन्हें तेज बुखार और पीठ दर्द हुआ. उन्हें शुष्क फुफ्फुसावरण शोथ का निदान हुआ, जिससे वे 1937 और 1944 में भी पीड़ित थे. डॉक्टर ने स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दिया, जबकि मुखर्जी ने इसे अपने लिए हानिकारक बताया था. 22 जून को उन्हें सीने में दर्द और पसीना हुआ, और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. 23 जून 1953 को सुबह 3:40 बजे उनकी मृत्यु की घोषणा की गई, जिसे दिल का दौरा बताया गया. खबर को घंटों दबाया गया और दोपहर 12:50 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित हुई.

उनकी मृत्यु ने देशभर में संदेह पैदा किया. उनकी मां जोगमाया देवी ने नेहरू से निष्पक्ष जांच की मांग की, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया. अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे “नेहरू की साजिश” करार दिया और बाद में प्रधानमंत्री बनने पर इसे “अभेद्य रहस्य” बताया. देश ने स्वतंत्र जांच की मांग की, लेकिन नेहरू ने कोई जांच आयोग गठित नहीं किया.

प्रजा परिषद का योगदान

जम्मू में पंडित प्रेम नाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद ने दोहरे तंत्र के खिलाफ आंदोलन चलाया. उन्होंने भारतीय संविधान, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, और मौलिक अधिकारों की मांग की. जून 1952 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपे गए ज्ञापन में ये मांगें दोहराई गईं. शेख अब्दुल्ला ने इसे “सांप्रदायिक” करार दिया, जिसमें नेहरू का समर्थन था.

सच्ची श्रद्धांजलि: अनुच्छेद 370 का अंत

डॉ. मुखर्जी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया. उनकी मशाल ने राष्ट्रवाद को प्रज्वलित रखा. 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त कर उनके सपने को पूरा किया. अमित शाह ने इसे “ऐतिहासिक भूल का सुधार” बताया. यह कदम जम्मू-कश्मीर को भारत के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ.