10 मई मेरठ में शुरू हुआ 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जिसे सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है. यह क्रांति 19वीं सदी के भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक चुनौती थी. मेरठ में शुरू हुआ सैन्य विद्रोह जल्द ही राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण की नींव हिला दी. हालांकि, विद्रोह को अंततः 8 जुलाई 1859 को दबा दिया गया था, लेकिन इसके बाद के परिणामों ने उपमहाद्वीप में ब्रिटिश नीति और शासन को हमेशा के लिए बदल दिया.

10 मई 1857 को शुरु हुए विद्रोह की गति साल के अंत तक धीमी पड़ गई. हालांकि, शुरुआत में इस विद्रोह ने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिला दी. पहले तो अंग्रेजों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने जल्दी ही संगठित होकर ब्रिटेन, अन्य उपनिवेशों व वफादार भारतीय रियासतों से समझौता कर अतिरिक्त सेनाएं तैनात कर दीं.इसके विपरीत, विद्रोहियों को केंद्रीय नेतृत्व की कमी, खराब समन्वय और सीमित आपूर्ति का सामना करना पड़ा. जैसे-जैसे ब्रिटिश सरकार के जवाबी हमले तेज होते गए, विद्रोहियों के प्रमुख गढ़ एक-एक करके गिरते गए.

सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया.अंग्रेजों ने शहर पर भयंकर हमले किए, जिसके कारण व्यापक विनाश और नरसंहार हुआ. विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून (अब यांगून, म्यांमार) में निर्वासित कर दिया गया. उनके पकड़े जाने से प्रभावी रूप से एक पुनर्स्थापित मुगल साम्राज्य की धारणा समाप्त हो गई.

क्रांति के प्रमुख केंद्रों पर अंग्रेजों का कब्जा

जैसे-जैसे समय बढ़ता गया अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के कब्जे वाले शहरों पर अपना फिर से कब्जा स्थापित कर लिया. नाना साहिब के नेतृत्व में कानपुर पर कई महीनों की लड़ाई के बाद दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया. लेकिन अंग्रेज नाना साहब को नहीं पकड़ सके.

बेगम हज़रत महल के कब्ज़े वाला लखनऊ क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था. ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने एक बड़ा अभियान चलाया और आखिरकार मार्च 1858 में लखनऊ पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया.

झांसी स्टेट की सुरक्षा का जिम्मा रानी लक्ष्मीबाई संभाल रहीं थीं.अप्रैल 1858 में ब्रिटिश सैनिकों ने झांसी पर हमलाकर दिया. रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की विशाल सेना का जमकर सामना किया. लेकिन बाद में जून 1858 में ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुईं.

अन्य प्रमुख क्रांतिकारी तात्या टोपे ने अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा. लेकिन अप्रैल 1859 में उन्हीं के कुछ लोगों ने धोखा दिया. जिसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें जुलाई 1859 में पकड़कर हत्या कर दी.

स्वाधीनता की पहली क्रांति समाप्त

1858 के मध्य तक देश के कई प्रमुख केंद्रों पर कब्ज़ा करने वाले क्रांतिकारी एक-एक कर के वीरगति को प्राप्त होते रहे, जिसके चलते ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर 8 जुलाई, 1859 को स्वाधीनता की पहली क्रांति समाप्त होने की घोषणा कर दी. हालांकि फिर भी छिटपुट प्रतिरोध और झड़पें जारी रहीं. लेकिन तक प्रथम स्वाधीनता संग्राम की रीढ़ करीब-करीब टूट चुकी थी. लेकिन इस सैन्य विद्रोह ने पूरे देश में स्वाधीनता की ज्वाला भड़काकर स्वाधीन भारत की नींव जरूर रख दी थी.

कंपनी शासन का अंत

विद्रोह का सबसे तात्कालिक और दूरगामी परिणाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन था. ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत के प्रशासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया. इसने ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई. जो 15 अगस्त 1947 तक चला. भारतीय मामलों की देखरेख के लिए लंदन में भारत के सचिव के लिए एक नया पद घोषित किया गया, जो कंपनी के गवर्नर-जनरल की जगह भारत के वायसराय की नियुक्ति थी.

ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती

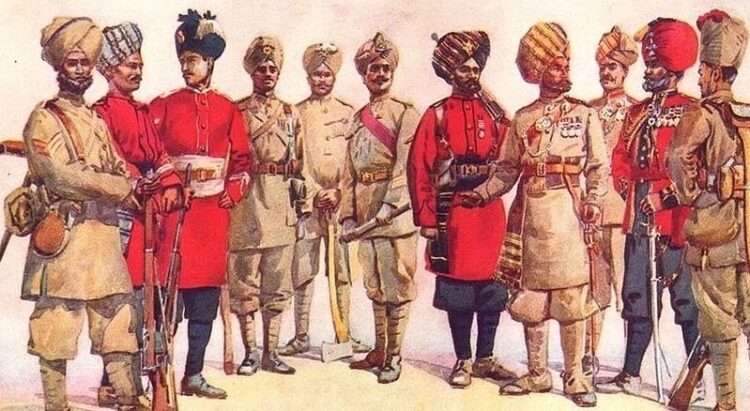

यह बदलाव केवल प्रशासनिक नहीं था.यह सत्ता के केंद्रीकरण और औपनिवेशिक वर्चस्व की अधिक औपचारिक संरचना का प्रतीक था. सैन्य और प्रशासनिक सुधार विद्रोह ने ब्रिटिश नियंत्रण की कमजोरी को उजागर किया था. अंग्रेजी हुकूमत ने भविष्य में सैन्य विद्रोह की आशंका को देखते हुए सेना में ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा भारतीय सैनिकों की संख्या काफी कम कर दी थी. तोपखाना,जो पहले भारतीय सैनिकों द्वारा संचालित किया जाता था, अब उसे ब्रिटिश सैनिक देखते थे.

सैन्य भर्ती में सिख, गोरखा और पठान जैसे “वफादार” माने जाने वाले समूहों की भर्ती की जाने लगी. यह विशेष रूप से पंजाब और नेपाल से आते थे.ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय रीति-रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए. अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीतियों को सार्वजनिक रूप से अपनाया.

पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रयासों से दूरी

अंग्रेजों ने पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाले प्रयासों को छोड़ दिया, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, हिंदू रीति-रिवाजों में सुधार करना,आदि अन्य गतिविधियां शामिल थीं, जिससे नाराजगी बढ़ गई थी.

व्यपगत सिद्धांत का अंत

स्वाधीनता की प्रथम क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत की रियासतों की उपयोगिता करने की नई रणनीति तैयार की. सैन्य विद्रोह के दौरान, कई राजकुमार वफादार या तटस्थ बने रहे थे, उनके महत्व को समझते हुए अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया. इस सिद्धांत को लागू कर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया था, जिसके तहत जिस राज्य में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, वह राज्य कंपनी के अधीन हो जाएगा. इस नियम को समाप्त कर ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय राजाओं के साथ राजनीतिक गठबंधन बना लिया, जिससे साम्राज्य को स्थिर रखने में मदद मिल सके.

क्रांति का सामाजिक प्रभाव

सैन्य विद्रोह ने भारतीय और ब्रिटिश दोनों समाजों पर गहरे निशान छोड़े. क्रूरता को देखते हुए भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति नफरत पनपने लगी. भारतीयों ने ब्रिटिश शासन को असंवैधानिक और शोषक के रूप में देखा. जिससे लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना पनपी. जो आने दशकों तक गति पकड़ती रही.

वहीं, दूसरी ओर ब्रिटेन में विद्रोह को शुरू में साम्राज्य के विषयों द्वारा विश्वासघात के रूप में देखा गया, जिससे नस्लीय श्रेष्ठता और अविश्वास की लहर उठी. नीतियां अधिक रूढ़िवादी हो गईं और अंग्रेजों ने अपने भारतीय विषयों से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से खुद को दूर कर लिया.

इतिहास संबंधी व्याख्याएं

विद्रोह की प्रकृति और अंत की कई तरह से व्याख्या की गई है. 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने अक्सर इसे “विद्रोह” के रूप में परिभाषित किया. भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा. और इसे विदेशी शासन के खिलाफ सामूहिक विद्रोह के रूप में चित्रित किया. सही मायनों में अगर देखा जाए तो यह 1857 की क्रांति जिसने भारत में राजनीतिक जागृति की शुरुआत की और 20वीं सदी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भावनात्मक और वैचारिक आधार तैयार किया.

1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भारत के लिए, ऐतिहासिक क्षण था, जो वीरता का प्रतीक था.हालांकि क्रांतिकारी इस क्रांति से तत्काल स्वतंत्रता प्राप्त करने में विफल रहे, लेकिन क्रांति ने अवज्ञा की भावना को प्रज्वलित किया, जो 20वीं सदी के संगठित राष्ट्रीय संघर्ष में विकसित हुआ. 1857 की राख से यह अहसास हुआ कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि विदेशी प्रभुत्व अस्थिर है.